中国科学技术大学的科学家近日对光伏板结尘过程及水基清洁方法进行了深入研究,旨在优化维护策略,提高光伏系统的安全性和效率。这一研究聚焦于商业和工业光伏、住宅光伏以及公用事业规模光伏领域,尤其关注亚洲地区,特别是中国光伏系统面临的灰尘污染问题。

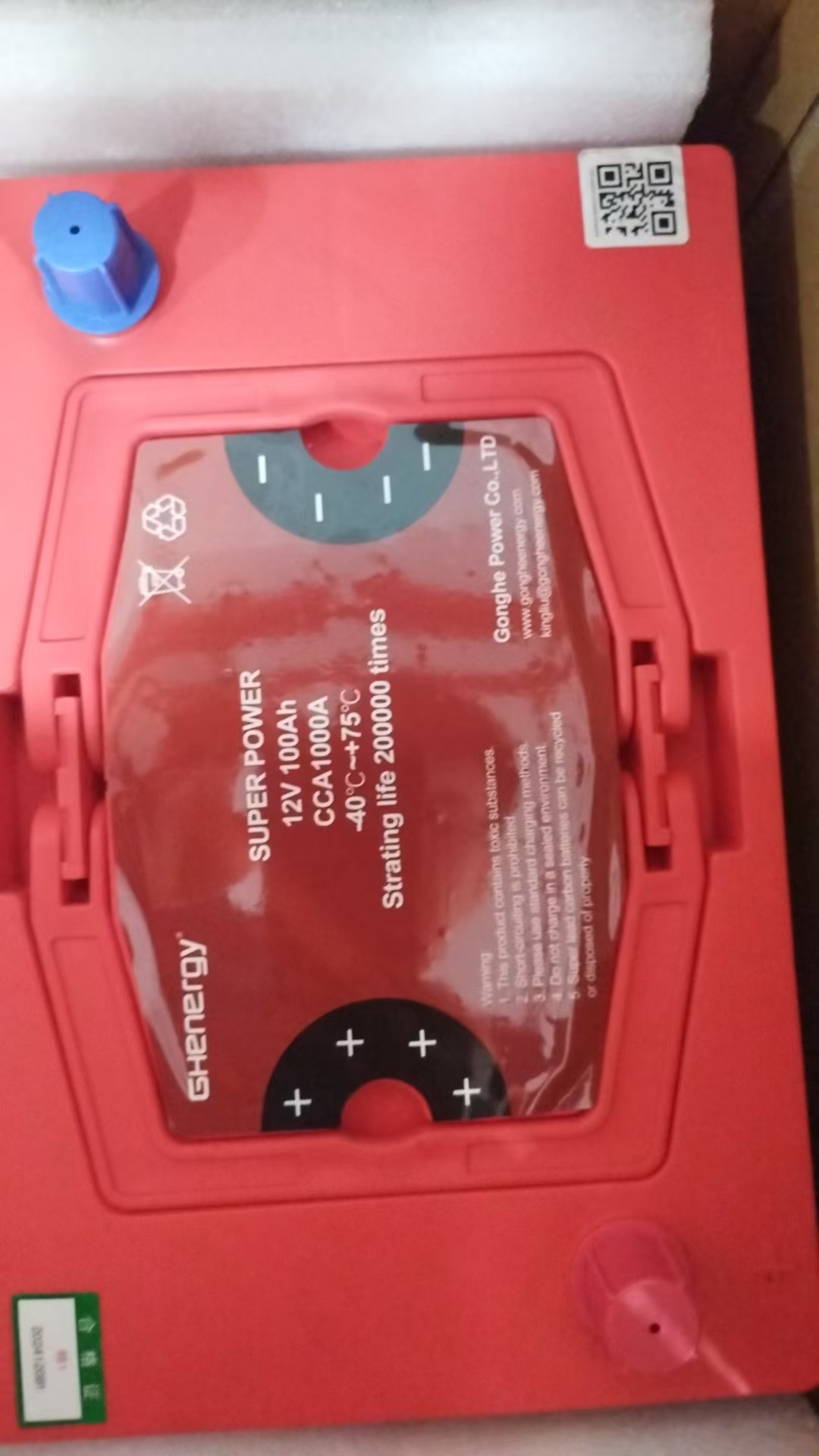

研究工作的图形摘要 图片来源:中国科学技术大学

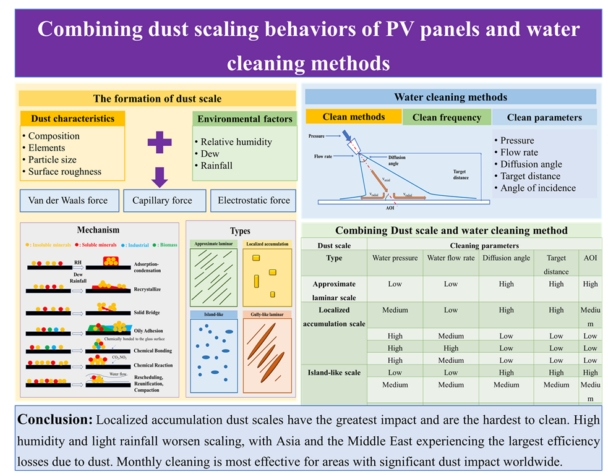

研究团队查阅了截至2024年全球发表的250篇相关论文,深入分析了灰尘结垢的形成机制。他们发现,灰尘的元素组成、颗粒大小和表面粗糙度是关键特性,而这些特性与不同季节和地理环境中的相对湿度、露水和降雨等环境因素相结合,形成了四种类型的结垢。研究人员指出,粉尘鳞片形成的作用方式多样,包括吸附-凝聚、重结晶等,且不同类型的鳞片对清洁方式的要求也不同。例如,单一矿物尘埃形成的鳞片附着力小,容易清洗,而含有生物尘埃和工业尘埃的鳞片则更具挑战性。

为了有效应对这些挑战,研究团队确定了水压、流速、扩散角度等水清洁参数,并分析了这些参数与灰尘种类、来源和特征之间的匹配关系。他们发现,对于局部堆积的鳞片、岛状鳞片和沟状层状鳞片,需要更大的冲击力才能有效去除;而对于厚度小的尘埃鳞片,则应考虑水流的覆盖面积。此外,来自沙漠、城市和沿海地区的灰尘会形成“泥带”,进一步降低光伏效率并增加热风险。研究表明,在亚洲地区,光伏效率因灰尘污染每周损失高达7.84%,是受影响最大的地区之一。

针对这些问题,研究团队提出了优化水基清洁方法的策略。他们指出,加压水清洗平均可提高发电效率10.4%,且每周用水清洗光伏板可有效消除灰尘污染。同时,他们还提供了水清洗的最小耗水量和平均耗水量的参考数据,为实际应用提供了科学依据。这一研究成果已发表在《可再生和可持续能源评论》上,题为“结合光伏板的粉尘结垢行为和水清洁方法”。

此次研究不仅深化了对光伏板除尘过程的理解,还为制定更有效的维护策略提供了科学依据,有助于提升光伏系统的整体效率和安全性。